Tout processus industriel ou technologique génère de la chaleur. Quand la production de cette chaleur n’est pas l’objectif recherché, on parle alors de chaleur fatale. Celle-ci est susceptible de dégrader les équipements et les produits, voire de nuire à la sécurité des personnes.

C’est pourquoi la chaleur est traditionnellement considérée comme un déchet, que l’on cherche à évacuer par divers moyens : système de refroidissement, ventilation, isolation thermique, etc.

La chaleur des datacenters : déchet ou source d’énergie ?

Si la chaleur fatale évoque de prime abord des installations industrielles ou des unités d’incinération des déchets, les datacenters sont désormais des composantes non-négligeables de l’équation.

En effet, d’après le baromètre réalisé par EY-Parthenon, pour l’association France Datacenter, la France compte au moins 250 datacenters commerciaux et 5 000 salles informatiques (dont des datacenters d’entreprise). Ces installations, qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7, représenteraient 2,5 % de la consommation énergétique nationale. Au niveau de l’Union européenne, cette consommation s’élevait à 76, 8 TWh en 2018, avec une projection à 98,5 TWh d’ici à 2030.

Pour ces installations, 100 % de l’énergie électrique consommée se transforme en chaleur. D’après une étude de l’ADEME, les systèmes de refroidissement représentent souvent 50 % de la consommation électrique d’un datacenter. Les moyens mis en œuvre pour refroidir les installations constituent donc une part importante du problème de l’empreinte carbone des datacenters.

En 2020, on estimait à 3,5 TWh le potentiel de chaleur fatale récupérable (pour 200 centres de données), ce qui couvrirait les besoins de 100 000 logements.

Pour autant, la chaleur fatale générée par les datacenters n’est pas nécessairement…une fatalité.

En effet, la chaleur peut être récupérée à l’aide de pompes à chaleur, d’échangeurs de chaleur ou encore de systèmes de refroidissement par absorption, et intégrée dans les réseaux de chaleur pour le chauffage de bâtiments, de serres agricoles ou encore de piscines municipales.

En 2020, on estimait à 3,5 TWh le potentiel de chaleur fatale récupérable (pour 200 centres de données), ce qui couvrirait les besoins de 100 000 logements. Avec l’augmentation du nombre de datacenters et l’amélioration des techniques de récupération, cette approche prend tout son sens.

Cadre réglementaire : de l’incitation à l’obligation

Les pouvoirs publics se sont emparés du sujet de la récupération de la chaleur fatale. Au niveau de l’Union européenne, la directive sur l’efficacité énergétique révisée en 2023 prévoit que les États membres doivent encourager les datacenters dont la puissance nominale est supérieure à 1 MW à réutiliser la chaleur fatale, à moins de démontrer que ce n’est “pas techniquement ou économiquement faisable”.

En France, la stratégie Énergie-Climat ambitionne de multiplier par cinq la quantité de chaleur fatale récupérée, pour valoriser 25 à 29 TWh de chaleur fatale d’ici 2035. La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France consacre plusieurs mesures à l’impact environnemental des datacenters, et introduit une obligation de valorisation de la chaleur fatale, dont les modalités ne sont pas encore connues.

À Stockholm le datacenter de BNP Paribas CIB est relié au réseau de chauffage urbain.

Des piscines chauffées au numérique

Plusieurs initiatives ont été menées à travers le monde pour récupérer la chaleur générée par les datacenters.

Pionnière sur cette technologie, la ville de Stockholm encourage l’installation des datacenters en zone périurbaine pour récupérer la chaleur excédentaire directement dans le réseau de chauffage urbain. Convaincue par cette approche, BNP Paribas CIB y a implanté un datacenter, avec d’excellents résultats : une augmentation de 20 % de sa capacité de calcul et une amélioration de l’efficacité énergétique du refroidissement de 30 %.

En France, le datacenter de la banque Natixis à Marne-la-Vallée chauffe le centre aquatique intercommunal du Val d’Europe (Bailly-Romainvilliers) depuis plus de 10 ans : couvrant 80 % des besoins de l’infrastructure, la récupération de chaleur permet de rejeter 90 % de CO2 en moins qu’une chaufferie équivalente.

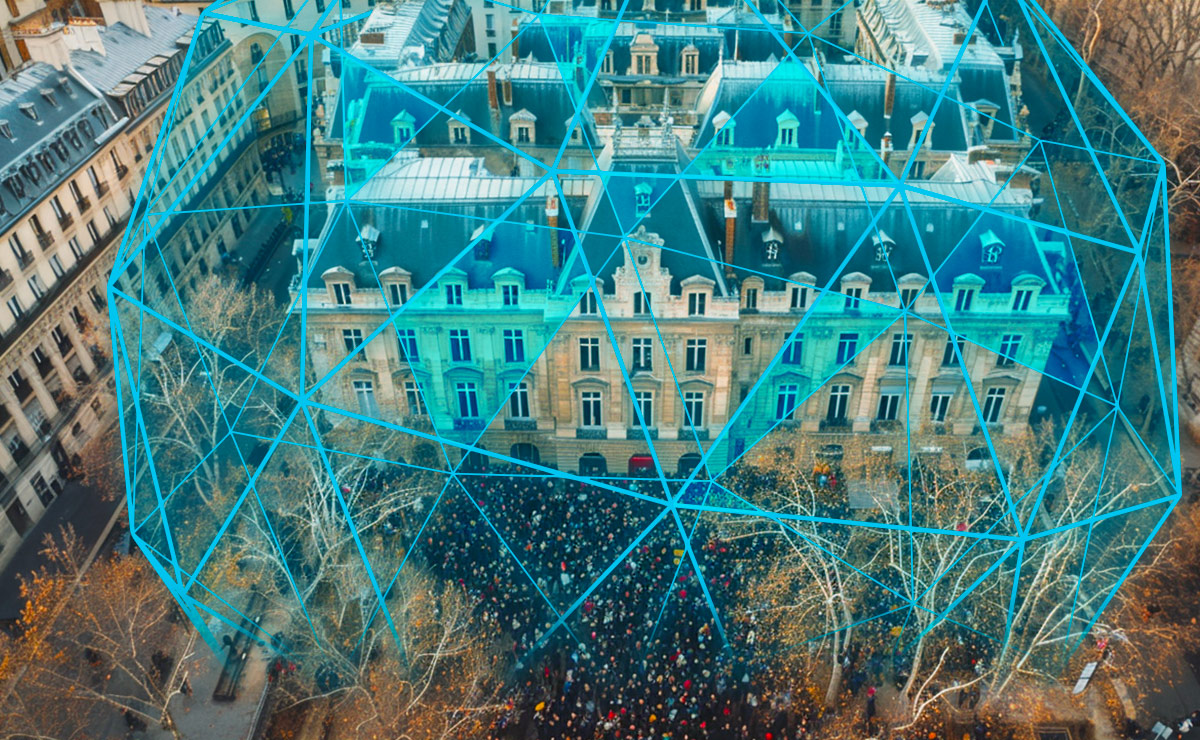

Suivant le même modèle, le datacenter d’Equinix implanté à Saint-Denis couvrira 100 % des besoins en chaleur du nouveau quartier de la Plaine Saulnier, comprenant notamment un centre aquatique olympique.

Récupérer la chaleur des datacenters : un défi technique et économique

Solution miracle sur le papier, la récupération de la chaleur des datacenters représente un défi complexe en pratique. Pas insurmontable, mais complexe.

La première difficulté est technique et tient à la température relativement faible en sortie du datacenter (entre 25 et 50°C). Il est donc nécessaire d’augmenter cette température pour pouvoir l’utiliser dans les réseaux de chauffage.

Cette problématique s’accroît avec la distance des canalisations, qui réduit l’efficacité globale du système. En effet, la température de l’eau diminue à mesure que le réseau s’allonge. La récupération de chaleur s’inscrit donc dans modèle de proximité, un datacenter permettant uniquement d’alimenter en chaleur les bâtiments alentour.

En France, la stratégie Énergie-Climat ambitionne de multiplier par cinq la quantité de chaleur fatale récupérée d’ici 2035.

Ces considérations techniques ont une incidence sur la viabilité économique du modèle, qui suppose des investissements importants, et une répartition du retour sur investissement entre les acteurs du projet (opérateur du datacenter, opérateurs des réseaux de chaleur, pouvoirs publics, etc.).

En toute hypothèse, la viabilité de la récupération de chaleur dépend aussi de facteurs tels que le prix de l’énergie et les incitations fiscales, qui sont déterminants pour les principaux intéressés.